| 日付 | 高射戦記、砲兵沿革史、復員省資料等による記事 |

|---|---|

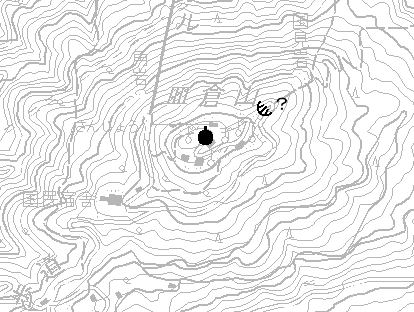

| 昭和12年 | 下関重砲兵連隊 照空灯1 |

| 昭和16年12月 | 防空第21連隊 高射砲第6中隊 |

| 昭和17年4月 |

防空第21連隊 高射砲中隊 防空第21連隊 照空中隊(割子川) 照空分隊 |

| 昭和19年6月 | 高射砲第131連隊 高射砲第11中隊 7cm高射砲 |

| 昭和19年11月 | 高射砲第131連隊 高射砲第11中隊 高射砲第131連隊 集成照空小隊(藤田) 照空分隊 |

| 昭和20年6月 | 高射砲第131連隊 高射砲第11中隊? 7cm高射砲(特)6門 高射砲第131連隊 集成照空小隊(藤田) 照空分隊 |

| 昭和20年8月 | 高射砲第131連隊 高射砲第11中隊? 7cm高射砲 高射砲第131連隊 照空第18中隊 照空分隊 |

| 日付 | 高射戦記、砲兵沿革史、復員省資料等による記事 |

|---|---|

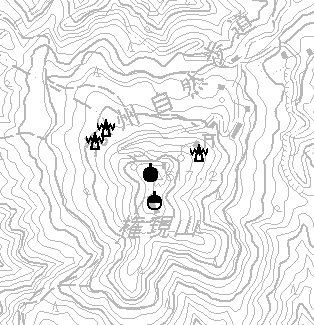

| 昭和19年6月 | 高射砲第131連隊 高射砲第7中隊? 7cm高射砲 |

| 昭和19年11月 | 高射砲第131連隊 高射砲第10中隊 |