讃岐阿波土佐遠征

平成22年9月12日〜14日

土佐 吉良城の大堀切

○9月14日(火)

最終日。

思ったよりも順調で2日目までで予備の居館まで行きつくしていた上に、これまでの2日間で体力気力共に消耗していたので、今日はゆるゆるの日程。窪谷さんの電車の都合で午前中だけとは言え、吉良城の他は行き当たりばったりという、鬼の城郭班としてはあるまじきスケジュール。いつもなら「折角ここまで来たのだから…」と電車の時間ギリギリまでどこかの城を回りまわるものだが、今日に限っては出来ることならそのまま坂出駅に直行してクーラーの利いた喫茶店で時間でも潰しておきたい、というのが本音であった。

が、そうは行かないのも鬼の城郭班。体に鞭を打ちつつ、車を南へと走らせたのである。

雀ヶ森城

高知競馬場の南西2km、諸木郵便局の西の小山が雀ヶ森城である。諸木公園になっていると大系に書かれており、また城郭放浪記でも登り口の情報が書かれていたので安心していたのだが、道らしき場所が草で埋もれてしまっていた為に断念する。脇には「津波避難場所」の看板も建てられていたのに。

気を取り直して吉良城へ。

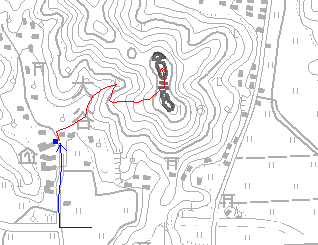

国道56号線と県道36号線の交差する春野町広岡上から北へと延びる新しい道を進み、大谷集落へ。

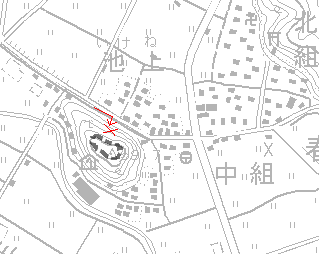

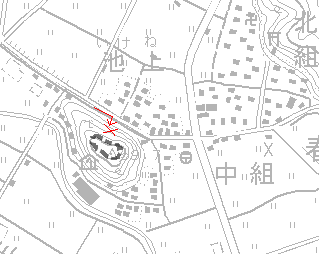

吉良城

左:南北の郭の間の大堀切を南東から、右:同左、北西下から

左:北から北堀切方向を、右:北の郭の南端の石垣

左:北の郭の南端の土塁、右:同左から北を

左:北の郭の北端から南を、右:同左付近から北下の郭を見下ろす

左:北下の郭、石垣が所々に、右:北下の郭の西の尾根にある竪堀群

左:北下の郭の北端の石垣、右:北下の郭から北の郭を見上げる

左:大堀切の南から南の郭の方向を見上げる、右:同左から大堀切方向を

左:南の郭の北にある大きな穴、右:同左を南から

左:穴の付近から南を、右:南の郭の南端から南方を望む

大谷集落に案内の看板があるので、その通りに進むと北東の谷に入る。そして谷に入ると直ぐに南西上へと分岐する手すりの付けられた急な道があり、これを登る(初めはこの道に気付かずに谷の奥へと入り込んでしまった)。尾根道で傾斜が急だが、10分程で大堀切へと出る。

南北に大きな郭と、その間に大堀切がある。大堀切には竹で橋が掛けられており、また南側には滑り台らしきものが造られている。北側の郭は大きく、南端には土塁と石垣とがある。また北下にも郭があり、こちらにも石垣や竪堀群などがある。南側の郭は北のものと比べると小さめだが、郭の北側に直径約2m、深さ1.5mくらいの穴が開いている。用途は不明だが、周辺に浅い穴が幾つか残っており、戦争中の防空監視哨の聴音壕か、もしくは本土決戦用陣地の何らかの施設跡かと思われる。

この付近で国人として栄えた吉良氏の城。天文9年(1540年)に本山氏に攻められて落城し、吉良氏も滅ぶ。その後本山氏が吉良を名乗って勢力を伸ばすが、永禄6年(1563年)に長宗我部氏に朝倉城を落とされると吉良城からも撤退する。長宗我部元親は弟の親貞を吉良城に入れて吉良氏を名乗らせるが、親貞の子親実は元親の後継問題で怒りを買い切腹させられ、吉良城も廃城となった。

吉良城は見ごたえのある良い城であったが比高は100mもあり、蓄積された疲労も加わり止めを刺された形になる。

次にどこへ行こうかと作戦会議が開かれたが良い案も無く、一度行った事があるものの、その語整備が進められていた岡豊城へ現状確認に行こうという事になる。ただどちらかと言えばクーラーの利いた資料館の魅力の方が大きかった。

岡豊城(14年ぶり2度目の登城)

左:堀、右:竪堀

左:伝厩跡郭から南西方向を、右:同左

左:石垣、右:詰の郭の西下の郭の南側

左:西下の郭の北側、右:詰の郭

左:詰の郭の碑、右:詰の郭の東下の堀切

時間が余ったので、14年ぶりに岡豊城へと行く。当時の記憶など殆ど残っていないが(この次に行った吉田城の記憶は全く残っていなかった為に、今回の遠征の候補地に吉田城を入れようとしていた)、しかし当時はここまで綺麗に整備されていなかったのは確かである。しかし季節の関係から一面草に覆われ、無数にある筈の竪堀を余りはっきりと確認できなかったし、アップダウンも多く歩き易いとはいえ足に来る。

城を一通り回ってから資料館に入って休憩。クーラーが心地良かった。

そのまま坂出へと向かっても良かったが、時間も余っていたので1年前に見つけた場所へと窪谷さんを連れ回す事にする。

天坪 超短波警戒機甲陣地?

左:聴音壕を東から(以下、写真は2009年5月に撮影したもの)、右:同左内部

左:聴音壕の西端、右:三角点付近

左:三角点の北東にある長方形の溝、右:方形土塁の南西端の入り口

左:方形土塁南西端を南東下から、右:方形土塁の西の角部

左:方形土塁の南東辺の上、右:方形土塁内部

左:コンクリート基礎跡、右:その北の続き

左:聴音壕の北下の壕跡を南から、右:同左を北下から

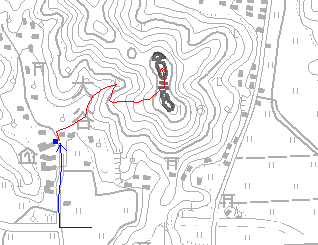

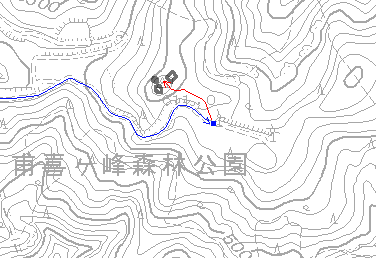

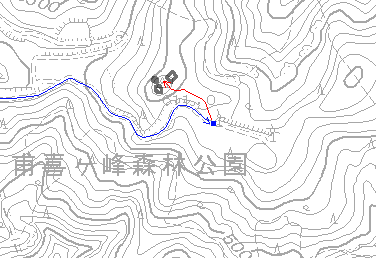

土讃線繁藤駅の南にある甫喜ヶ峰森林公園の、東端の最も奥部に2基の風車が建っており、その付近から三角点周辺まで遊歩道が整備されている。そしてこの三角点付近に、戦争中の遺構と思われるものが幾つか残っている。

三角点の西には、直径約3m、深さ1m程のコンクリート製の円形窪地がある。形状からして戦時中の防空監視哨にある聴音壕かと思われる。また三角点付近にも幾つかの窪地や壕跡らしきものがある。そしてその東には、1辺が約10m程の方形土塁があり、その内部にはコンクリート製の建物基礎が残っている。

円形窪地と建物基礎を見ると、民間の防空監視哨跡と推測できるが、民間の防空監視哨で詰め所の周りに土塁を巡らす例はこれまでのところ聞いた事が無く、また地下壕の跡らしきものや、また建物基礎がコンクリート製でアンカーボルトがある事などから、軍のものではないかと思われる。米軍資料によると天坪(戦史叢書では何故か土佐山田となっている)に超短波警戒機甲の施設があったとあり、更に繁藤駅が昔は天坪駅だった事を考えると、超短波警戒機甲の施設跡ではないかと推測してみたりする事も可能ではなかろうかと思ってみたりする。しかし、そうなると何故軍の施設に安っぽい聴音壕があるのかという疑問も残る。ともかく、地元の人から何らかの証言でも得られない限り、かなりあやふやな推測の域を出ることはできないだろう。

以上で遠征の日程も終了し、大豊ICから高速道路に入り坂出駅へ。

途中、豊浜SAで昼食を摂るが、時間が余ったので窪谷さんのリクエストで丸亀城に立ち寄り写真撮影。その後、宇多津の岡泉で行列を作る阿呆な観光客をからかいに行くものの、行列が少なかったので思わず一緒に並んでしまう。

それから坂出駅で解散。

総括:

とにかく暑かった。

登山が辛いのは当たり前だが、平地でも距離を歩くと体力の消耗が激しい。そして夏なので日照時間が長くて活動時間が長くなり、今回も初日は11時間、2日目も10時間も行動していた。また蚊や草といった生物的障害に加えて、夏の日差しがきつくて写真撮影が難しかった。

成る程、これでは夏に城巡りをする人が少ないわけである。

次回、もしも真夏の城攻めが提案されることがあれば、全力をもって阻止して行きたい。

戦果

攻撃対象 32城

うち 棄権 8城

24城 攻略

ここから以下のページへいけます。