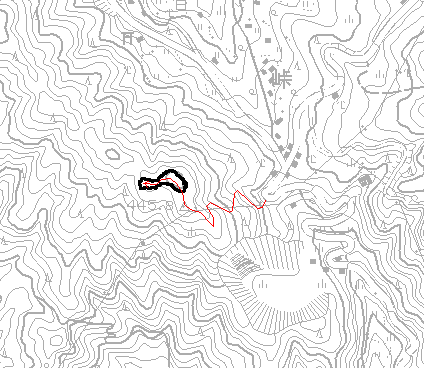

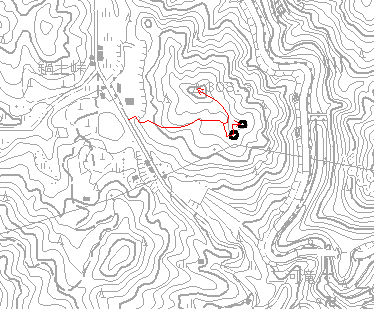

神山峠 偽装砲台? 他

2008.12.30探索

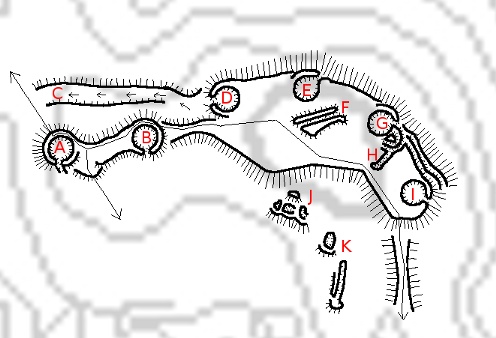

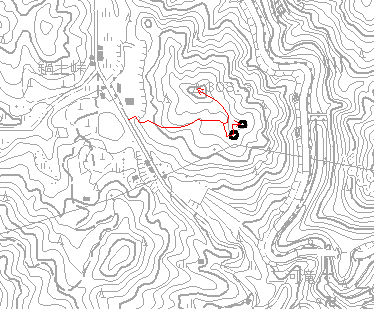

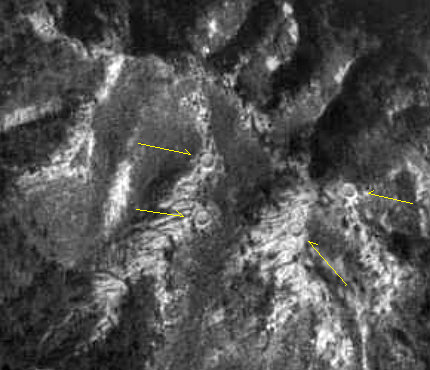

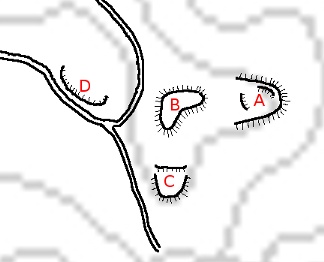

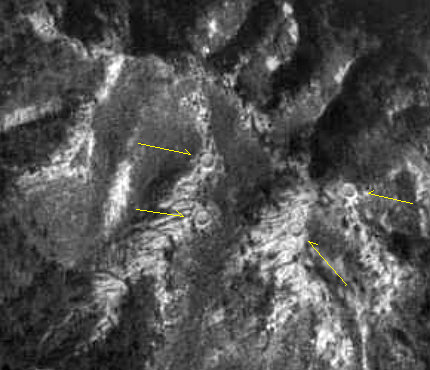

右:米軍の航空写真(R462-25、国土地理院)

右:米軍の航空写真(M2-6-139、国土地理院)

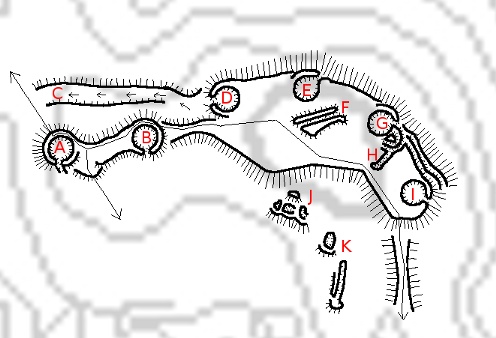

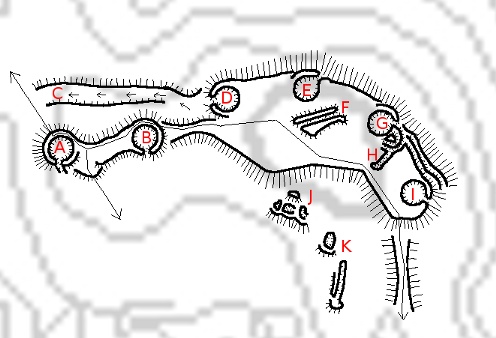

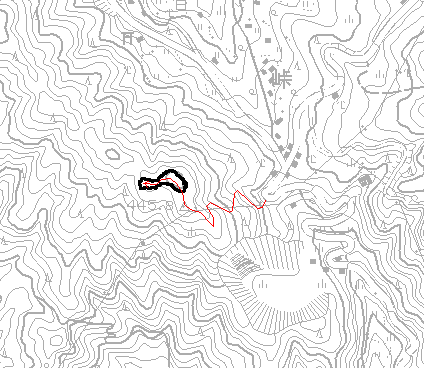

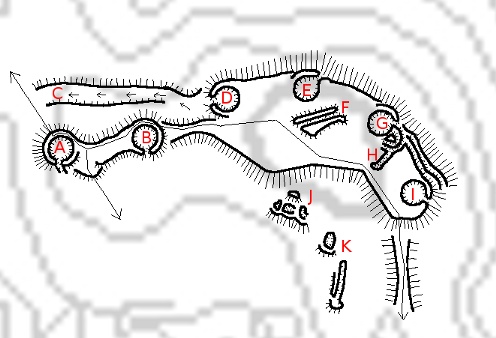

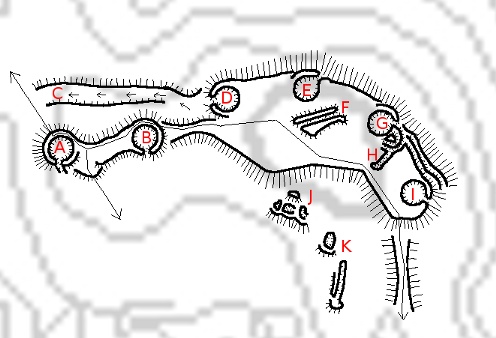

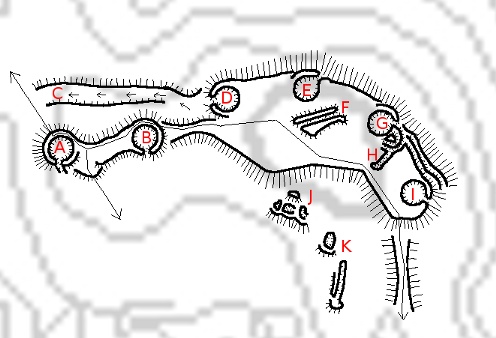

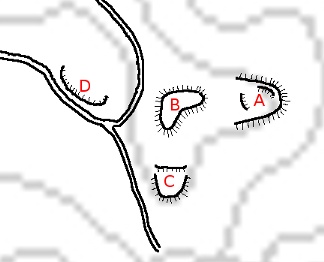

呉市のを北東に抜ける県道174号線から灰ヶ峰への登り口のある分岐の近くに神山峠があるが、この峠の西側の尾根上に砲台が残っている。峠を少し下ったヘアピンカーブの脇から、鉄塔の保守道が出ており、尾根までの斜面は多少足場が悪いものの道はわかりやすい。尾根に付くと、尾根筋にかなり歩きやすい道が続いており、その遊歩道の両側に砲座が続いている。

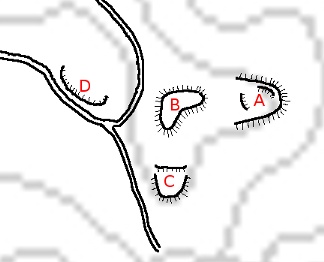

左:砲座A外縁東側、右:同左西側

左:砲座A南側の出入口、右:同左から砲座内部を

左:砲座A南西側から砲座内部を、右:砲座内部から北側を

左:砲座B外縁の北側を、右:砲座B外縁の東側

左:砲座B内部、右:砲座B外縁西側

左:砲座B南側の出入口、右:砲座B内部から北側を

左:スロープCの西端から砲座A方向を、右:同左の東端と砲座D

左:砲座Dを西から、右:砲座Dの西側の出入口

左:砲座Dの北側、右:砲座Dの南側

左:砲座D外縁の北西側、右:砲座Dの外縁の東側

左:砲座Eを南から、右:砲座E内部

左:砲座E外縁の北側、右:砲座Eの東側の出入口を北西から

左:砲座Eの出入口を南から、右:砲座Eの南東側の斜面の石

左:通路Fを南から、右:通路Fから砲座E方向を望む

左:通路Fの北端から砲座Gの外縁部を、右:砲座Gの外縁部(場所忘れる)

左:砲座Gの内部、右:砲座Gの外縁北側を東から

左:砲座Gの外縁北側を南東から、右:砲座Gの出入口を東から

左:砲座Gの出入口を南東の高台の上から、右:通路窪地Hの北端

左:通路窪地Hを北から、右:通路窪地Hの南端

左:砲座Iの西側、右:砲座Iの南側

左:砲座Iの東側の出入口、右:同左を内部から

左:砲座Iを外側から、右:砲座Iを南東から

左:砲座Eの南西にある遊歩道の折角部と杭、右:同左付近から通路Fを

左:南斜面の窪地群Jの一つ、右:同左

左:南斜面の窪地群Jの東側の一つ、右:同左の竪堀状の窪地

左:砲台南東にある鉄塔付近から灰ヶ峰を、右:神山峠付近の廃屋その1

左:神山峠付近の廃屋その2、右:廃屋その3

砲座は全部で6基あり、何れも内径が約7m、深さが約1.5mで、出入口が作られている。しかし砲側弾薬庫は無く、その残骸らしい窪みも無く、また砲座の中心部に基礎やそれを抜き取った穴も確認できなかった。更に指揮所の窪地もハッキリとは確認できず、また記録に無いことから、偽装砲台もしくは建設途中で終戦を迎えた砲台でないかと思われる。仮に建設途中だとすると、砲座の大きさや数から12cm高角砲のものかと推測される。

また南側斜面にも窪地が幾つか見られるものの、これが砲台の付属施設なのかどうかは不明である。

峠付近にも怪しい遺構が何ヶ所かある。どれも造りや状態から終戦前後のものと思われる。ただの偶然の遺物なのか、灰ヶ峰関連の遺構なのか、それともこの砲台の関連施設なのかは相変わらず不明である。

峠を散歩していた老人にお話を伺ったが、若い方で当時の事はご存じなかったものの、この砲台の事はこの近所では昔から有名だったそうである。

| 日付 |

呉海軍警備隊戦時日誌及び引渡目録による記事 |

|

記事無し |

鍋土峠 偽装砲台??

2008.12.30探索

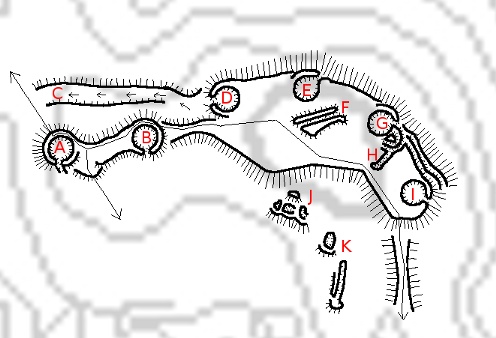

右:米軍の航空写真(R462-11、国土地理院)

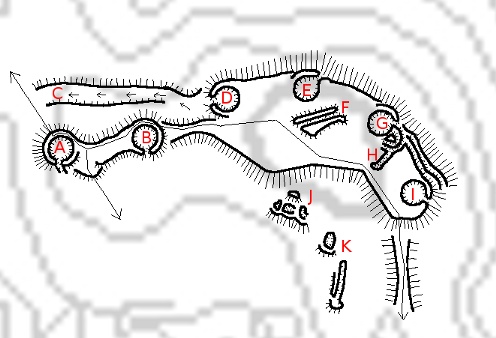

米軍の航空写真を見ると、高畑防空高角砲台の北北東にある308mピーク付近に、4ヶ所の円形窪地+αが写っている。そこで実際に登ってみたものの、ハッキリとした遺構を見つけることは出来なかった。

左:窪地A北側の土塁?、右:同左から南東方向を

左:窪地Aの東側、右:ピークBの平坦地?

左:平坦地C、右:平坦地Cの北側の列石

左:山頂部の三角点付近、右:同左周辺はほとんど羊歯の藪

左:山頂に分岐した道も藪に、右:道はかなり良い

南東側の2基の砲座らしきものの内、東側の窪地Aは砲座跡と言えばそれっぽい雰囲気はあり、また広さは十分にあるものの、羊歯が一面に茂っているために地形を完全に把握できない。またその対となる位置には平坦地Cがあるが、こちらは普通に平坦面で外縁の土塁らしき痕跡が無い。北側の縁に直線に列石が並んでいるので人工的地形であることは確かなようだが、さすがに砲座とは呼べない。

一応三角点まで登ってみた。藪に埋もれているものの途中の尾根まで道が立派な道が続いている。しかしその先は酷い藪。特に山頂付近は深い羊歯で覆われており、移動も地形の把握も困難だった。余りの疲労にもう2ヵ所の砲座の確認をする気にもなれずに撤退する。

終戦直後の航空写真では現在残っている登山道は写っておらず、戦後のものである可能性もある。そしてこれだけの道が付けられているということは、農地化なり材木の切り出しなり、山にかなりの手が入って地形が変わってしまったということも考えられないことも無いかもしれないものの、決定的な証拠である砲座遺構や地元の人の証言が出てこない限り、記録に無いこともありここを砲台と主張するのは難しいだろう。

| 日付 |

呉海軍警備隊戦時日誌及び引渡目録による記事 |

|

記事無し |

ここから以下のページへいけます。